この記事のカテゴリー

和食器の高台を妄想する

こんにちは。 【おとなの和食器屋 さんすい】店主の乙木(おとぎ)です。

これまで幾度となく高台(こうだい:和食器の足の部分)のお話しをしてきましたが、今回はそのオマケのようなお話しをひとつ。

店主のお仕事

その前に女将のお仕事は圧倒的に多く、お電話やメールでのご回答やご来店いただく皆様のお相手・工房への発注・撮影時のお料理やコーディネート・受注処理・梱包・経理など毎日走りまわっています。

その割に店主は働きが悪いと友人は言いますが、イエイエ少しは働いてますし。 ページ作りやページづくりとページ・・・え~っと・・・

お店や作業場のお掃除など色々です。 それから 【おとなの和食器屋さんすい】内 吉本興業的な役割などあります。 その他・・・

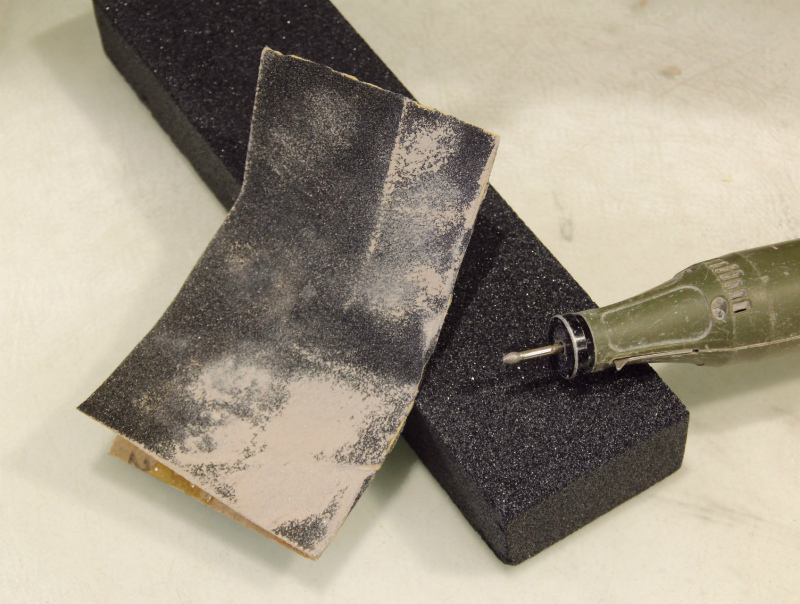

土日祝日を除いたほぼ毎日、店主は皆様へお届けする器の糸底(いとぞこ)をゴシゴシと砥石やサンドペーパーで時間をかけてひとつひとつ削っています。

糸底って何

ところでテーブルとの接地面をなぜ糸底というのか? 別名の「畳付き」なら意味的にすぐわかるのですが。

これはロクロなど挽いた後の器を台から分離させるのにロクロを回しながらタコ糸を用いていた事からと言われています。

こんな感じ↓

ロクロから本体を分離させるところ

実際には、糸を通してご覧のように軽くねじり切る感じなので当然断面は粗くなります。おまけに窯の中では灰などの色々な物が飛んできたり、器を置く棚板がもろくなって糸底に張り付いたりして 【おとなの和食器屋さんすい】に届くわけです。

店主の毎日のお仕事

工房ではアバウトに処理をして届きますが、それだけではどうしても不十分な事が多く、ガタツキや滑らかさで私共のお届け基準には届かない事が多いのです。

というわけで、ローターや砥石やサンドペーパーなどを駆使してガラス板の上に置いてはガタツキチェックと、触覚と視覚つまり見て触って滑らかな状態になるまで仕上げます。

糸底が粗い事によるガタツキと表面のトゲトゲしさを時間をかけてなくして、洗浄乾燥。 ようやく梱包できる状態になりますが、梱包直前にまた女将の目でチェックが入ります。 これが意外に厳しい・・・。

店主の三種の神器(^-^*)↓

砥石とサンドペーパーとローター

高台は何のため?

ところでこの高台というのはなんの為にあるのでしょう?

少しだけ歴史の教科書を開いてみると、日本最古ともいえる皆様ご存じの縄文式土器を見ても、どうもこのハッキリとした高台らしきものはあまり無いように見受けられます。 次の時代の弥生式土器になると、しっかりとした高台が見受けられます。

器を安定させる

高台がある一番の利点は、皆様ご想像の通り何といっても「器が安定する」という事ですね。

この事から、縄文時代から弥生時代に入ると次第に土器が祭壇の道具から、いわゆる私たちの祖先の食器として広がって来たあかしではないかと私は考えています。 ジッと置いてある祭壇の道具とは違い、水を溜めたり酒を飲んだりする実用食器には「安定している」事は欠かせない事ですので。

歴史的に高台ができたのはごく自然の成り行きであったのではないでしょうか。

その後、考えてみればそういう理由があったと気付いた事が・・・

器を持ちやすくする

そうなんです。片手で持っても両手で持っても高台の脇の下あたりから容易に持ち上げる事ができるんです。 これは利点として大変大きいですね。

これは私の妄想なんですが、おそらく縄文から弥生にかけて私たちの祖先様は思ったんでしょう

「この焼き物、水入れたらすぐコケちまうぞ。そんなら下の方太くしちまえ」

で、太くしたのはいいんですが重いしエラク持ちにくい

そこで首輪のようなドーナツ状の太~い輪っかを作ってその上に置いたら安定した

ところが・・・移動が面倒くさい。 器とドーナツふたつは持てない。

え~いっ! 面倒だっ一緒にしちまえっ!

と言ったかどうかは知りませんが器とドーナツをくっつけちゃった

で、高台の出来上がり。

あくまで店主の妄想です(^^;

その後、焼成温度が上がり、たまたま飛んでひっついた灰がツルツルの膜を作った事からそれなら全体にこれをつけるには、

そうだっ! すり潰して液状にしてかけちまえ!

という事で「施釉」(釉薬を施す)が生まれ、気づくと高台があった方が逆さに高台持ってザブンとかけやすい。施釉しやすいという長所も発見。

てな具合です。

釉薬に色々な物を調合したりするのはずっと後のお話しですが。

まとめ

持ちやすくなるという高台の役割は、あくまでおまけみたいなもので、やはり「高台の原点は安定」から始まったという事でしょうか。

和食器を安定するように底で健気に支えている高台は決して目立つこともないけれど、なくてはならない存在。

コロナ禍で思い知らされた社会を支える大切なエッセンシャルワーカーの皆様の事を思い出してしまうのは私だけでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました、それではまた。

閲覧履歴

閲覧履歴