萩焼白掛け汁碗

はぎやき しろがけ しるわん

伝統の萩焼きのお茶碗を汁碗などに少し贅沢に日常使い 心ゆたかにしてくれる和食器を「丁寧な暮らし」の道具に

今から約400年以上前、萩藩(現在の山口県萩市付近)初代藩主毛利輝元の命により朝鮮の陶工 李 兄弟によって開窯された事が始まりと言われる萩焼、国の伝統的工芸品として無形文化財保持者(人間国宝)を輩出する茶器の生産地としての歴史ゆえに、これまでこの形の茶碗を日常に使う事は一般的ではありませんでした。

今回企画ご紹介する茶碗は、「汁碗」として日常使いに萩焼の深い魅力を味わっていただきたいとの思いからリリースいたしました。

朝鮮王朝時代に作られ骨董として有名な「高麗茶碗」を思わせる風貌は、半島から渡ってきた李兄弟が伝えたお茶碗のルーツを思わせます。古く高麗で日用雑器や祭器のために焼かれた茶碗を千利休(せんのりきゅう)などの茶人が「侘び寂」の茶器として見立てたことから日本で珍重され、現代に至るまで比較的高価な和食器としての道を歩んできました。

この萩焼白掛け茶碗を汁碗として日常使いする事で、高麗茶碗のDNA を持つこの汁碗はその本来の姿に戻るのかもしれませんね。

伝統の陶アートを大切にしながら日常使いして「丁寧な暮らし」をめざす一助になれば幸いです。

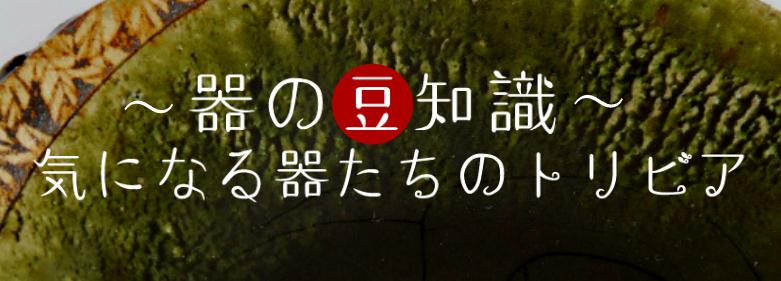

釉薬の魅力

わら灰釉の魅力

元々が粗い素地のテイストを持つ萩焼きなのですが、わら灰から作られた釉薬を施釉する事で、独特の白濁した柔らかで優しい趣深い表情を汁碗のひとつひとつが持っています。

このお碗で使われる釉薬は、濃度計などを使わず長年培われた感覚で濃度を探りながら毎回作られ、ご覧のような深みあるテイストに仕上げています。 わら灰釉ならではの滑らかな肌触りもぜひお楽しみください。

色は白い白濁で「かすかにシックな緑が見えるブルーグレイ」とこれもご説明が難解になってしまう奥深さです。

塩釉の魅力

優しくやわらかな「わら灰釉」は高台(足の部分)で薄くなり、高台では赤茶で野趣ある表情を見せます。わら灰釉の優しい表情とは対照的で、萩焼の特徴である高台の切り落としの部分も含めてこの対照的な表情とグラデーションは魅力ある鑑賞ポイントのひとつです。

萩焼の素地について

萩焼の器たちは、瀬戸内側の防府市で採れる白い大道土(だいどうつち)と萩市の離島、見島で採れる鉄分の比較的多い見島土(みしまつち)と呼ばれる赤土とをブレンドして作られ、軽く吸水性もある事から、茶碗として長く使い込む事で様々な色や模様の変化を楽しむ茶器として広く知られるようになりました。

現在では見島などでの採取が比較的困難となった事などもあり、様々な地方からの土も使いながらの作陶をおこなっていると聞き及びます。

手の中に納まる優しい形

日本茶などの和のテイストのテーブルにもお薦めの茶碗です。

高台脇からスっと立ち上がった優しい印象のデザインで、フリーカップやカフェオレボウルとしても使いやすいイメージです。

両手で持った時の感触が優しいです

両手で持った時の感触が優しいです この汁碗の和食器コーディネート

お茶と器を愉しむ

汁碗ではありますが、茶器としての400余年の重みはさすがだと思います。 表情豊かな土物和食器たちで脇をかためてみました。写真は丸形です。

朱塗木目ソーサー

ホッとする日常のテーブルに陶アート

この汁碗に負けないタレント揃いの和食器たち。 いつもの普段着のお料理を器を愛でながらいかが。 (日常にこそよい物を:北大路魯山人)

萩焼白掛け汁碗の大きさなど

八分目で約250cc弱ですので汁碗としては標準的な大きさという印象です。 重なりは5個程度までは比較的安定しています。 ひとつひとつロクロで形成し施釉する完全な手仕事の品ですのでご覧のように釉薬の表情や形に個体差がすべてあります。 畳付き(糸底)は私共で磨いてガタツキ調整をして手触りサラサラの状態でお届けします。

心豊かに丁寧に・・・そんな毎日をお過ごしいただく為の魅力たっぷりの土物和食器をあなたの食卓に。通販で大切にお届けします。

どんな事でもご質問大歓迎!店主や女将にお聞かせください

同じイメージの和食器

SAME TYPE ITEM同じ大きさや形の和食器

SAME SIZE ITEMReviews

レビューを追加する

レビューを書くには、会員登録しログインしていただく必要がございます。

会員登録/ログインはこちらから

萩焼白掛け汁碗

はぎやき しろがけ しるわん 1,800円(1,980 円 税込)

閲覧履歴

閲覧履歴

見た目より軽くていいですね。洗ったあとお茶碗の裏が水が切れる用になっていて感動 《東京都 Y様》

●和食器屋店主より

Y様ありがとうございます。 萩焼などの土物和食器は、主に土の成分などの違いで毎回焼き上がりが微妙に違っていて店主女将泣かせな器なのですが、今回の最新入荷品は、これはこれで実に味のある大人のテイストだと思います。 茶道などでは「風景」とよばれる釉薬と土の見せる味は、厳しい自然を乗り越え引き受けてきた日本人だからこそ感じ受け入れる事ができるのではないかと思っています。

さて、高台(器の脚の部分)の切れ込みは、確かに洗った際は逆さまに置いていても水がたまらず便利ですね。 この切れ込みは本来4百年以上の歴史ある萩焼きの特徴なんですが、なぜ切れ込みを入れるのかは所説様々です。 一番聞かされるのは、本来は藩の御用窯で焼いた品の高台に切れ込みを入れることで、傷物として一般庶民が使えるようにしたという説ですが、これも定かではありません。 ルーツでもある朝鮮人陶工 李兄弟によって作られたものとされていますので、いわゆる高麗茶碗にあった特徴ともいわれていますが、正直諸説紛々です。

他の萩焼きもお求めいただいてありがとうございます。 使う度に少しずつ変化していく様も萩焼きの超素敵な魅力です。 ぜひY様独自の世界で唯一の器にお育ていただきたいと心より願っております。